Learning by doing am Arbeitsplatz: Renaissance der ursprünglichsten Lernform

Jobbeschreibungen enthalten heute oftmals zu formelle Qualifikationen, kritisieren Experten. Denn so explizit zu formulieren, wer gesucht wird, kann nachteilig für beide Seiten sein. Die aktuellen Trends orientieren sich eindeutig vor allem daran: Learning by doing.

Learning-by-doing muss man als Unternehmen erst einmal aushalten. Wenn die Personalabteilung empfiehlt, Kandidaten einzustellen, obwohl ihnen einzelne Skills für den Job fehlen, fassen sich Chefs an den Kopf. „Warum?“, werden sie fragen. Die zukunftsorientierten Personaler werden dann antworten: „Weil sie klug sind, eine rasche Auffassungsgabe haben und motiviert sind, Neues zu lernen.“

Learning by doing, die Idee, dass sich Menschen gegenseitig Wissen vermitteln, ist nicht neu. Sie geht womöglich schon auf Aristoteles zurück.

Dieses auch „informelles Lernen“ oder „Learning on the job“ genannte Konzept ist nicht neu, es geht womöglich schon auf Aristoteles zurück und ist die ursprünglichste Form des Lernens überhaupt. Jetzt liegt sie wieder im Trend, wie der „Trends in Learning Report 2019“ der Open University zeigt. Die Studienautoren identifizieren darin verschiedene Methoden, die sich am Arbeitsplatz als positiv erwiesen haben. Dazu zählen etwa die Working-out-Loud-Methode oder das so genannte Action Learning, bei dem Lösungen gezielt in einer Gruppe gesucht werden. Immer jedenfalls steht der Austausch im Kollegium im Vordergrund und dass der eine vom anderen lernt. Und der Austausch kann sich oft mehr lohnen als Zeugnisse und Zertifikate.

Was bedeutet der Trend für Unternehmen?

Unternehmen kommt bei der Aus- und Weiterbildung von Berufstätigen eine viel wichtigere Rolle zu als noch vor ein paar Jahren. Laut eines IZA-Berichts sollten sie von rein formalen Anforderungen wegkommen und umdenken. Das bedeutet, statt einzelner Qualifikationen sollen sie eher Talente suchen, die „Fähigkeiten besitzen, die man an der Universität nicht lernt“. So hat es der Chief Innovation Manager des Dienstleisters Genpact formuliert. Gianni Giacomelli empfiehlt, nicht nur Bewerber mit einem bestimmten Abschluss und von vornherein spezialisierten Kenntnissen zu suchen und einzustellen.

Vor allem junge Absolventen seien dazu gar nicht in der Lage, wenn sie nach dem Studium bei einem Unternehmen anheuerten. Außerdem ungünstig: Firmen gehe dabei auch so manches Talent durch die Lappen. Denn diejenigen Kandidaten, die nicht allzu selbstbewusst seien, ließen Bewerbungen auf ihren Traumjob sogar sausen, weil ihnen bestimmte Qualifikationen (noch) fehlten, sie aber hochmotiviert an die Arbeit gehen würden.

Weniger selbstbewusste Kandidaten lassen ihren Traumjob sausen, weil ihnen (noch) eine geforderte Qualifikation fehlt. Dabei wären sie hochmotiviert.

Betriebe sollten daher nicht auf „fertige“ Berufsanfänger warten. Weil sich mit der Digitalisierung so schnell so viel ändert, immer neue Fähigkeiten bei Berufstätigen faktisch benötigt werden, damit die ihren Job machen können, und jedes Unternehmen immer dedizierter eigene Kompetenzen formuliert, um wettbewerbsfähig zu bleiben, können Schulen und Unis das nicht mehr alleine leisten.

Einige Konzerne haben daraus bereits Konsequenzen gezogen: Volkswagen beispielsweise bildet seine Software-Entwickler selbst aus. Die Beratungsfirma Ernst & Young (EY) wiederum verzichtet bei der Auswahl von Bewerbern auf den Nachweis von Abschlüssen als erste Hürde. Es gebe „keinen Beweis“ dafür, dass das Gelernte an der Universität im späteren Leben Erfolg garantiere, zitiert die Huffpost das Unternehmen.

Bei Ernst & Young setzen sie auf Assessments statt Abschlüsse – zumindest als erste Hürde im Bewerbungsprozess.

Maggie Stilwell, Managing Partner for Talent bei EY, sagt, man setze bei der Beurteilung von Kandidaten auf Online Assessments. „Akademische Qualifikationen werden in den finalen Auswahlprozess miteinbezogen, noch nicht aber als Kriterium für den allerersten Schritt“. Ähnlich verfahren übrigens auch Google, IBM, oder die Hotelkette Hilton, zumindest in den USA.

Unternehmen müssen die Sache in die Hand nehmen

Es sieht so aus, als müssten Unternehmen die Sache zunehmend selbst in die Hand nehmen und sich darauf konzentrieren, ihren Beschäftigten zukunftsfähige Kompetenzen und Fähigkeiten zu vermitteln. Zuvorderst solche, die sie brauchen. Aber auch solche, die in anderen Unternehmen wichtig werden können, denn gerade junge Berufstätige werden irgendwann neue Herausforderungen suchen. Wie so etwas aussehen kann, hat zuletzt Amazon vorgemacht. Die millionenschwere Fortbildungsinitiative fördert Beschäftigte, selbst wenn sie voraussichtlich nicht ewig bleiben.

Nicht jeder Betrieb aber kann sich so etwas leisten. Muss er auch nicht. On-the-Job-Learning gelingt auch mit weniger Aufwand und Kosten, zum Beispiel durch:

- Ein bildungsfreundliches und motivierendes Umfeld, das Beschäftigten Möglichkeiten gibt, sich weiterzubilden.

- Die Zusammenarbeit und Collaboration mit erfahrenen Kollegen, die ihr Know-how sozusagen im „laufenden Betrieb“ weitergeben.

- Eine Feedback-Kultur, die Beschäftigten erlaubt, Erfolge und Misserfolge rückzumelden in dem Wissen, dass das Unternehmen über die Veränderung von Prozessen nachdenkt.

- Den Austausch mit anderen Abteilungen oder Partnern, mal Job-Rotation, mal Interchange genannt.

- Den Besuch von Messen, um den (Branchen-)Horizont zu erweitern.

- Das Delegieren herausfordernder Aufgaben, die gemeinsam mit erfahrenen Kollegen erledigt werden – oder selbstständig mit der entsprechenden Fehlerkultur

Bei allen Ideen ist es wichtig, dass das Unternehmen die Rahmenbedingungen für den Austausch schafft: Die Belegschaft muss in das Konzept eingeweiht sein und es muss erklärt werden – informell lernen will nur jemand, dem man das auch zutraut und der die Aussicht hat, mit dem neuen Wissen etwas bewegen oder höher qualifizierte Aufgaben wahrnehmen zu können. Hilfreich ist auch, die digitalen Optionen auszuschöpfen, im Intranet, mit Gamification-Tools oder einer Lernplattform.

Und die Bildungseinrichtungen wie Universitäten und Schulen?

Laut Giacomelli „sollten sie sich darauf konzentrieren, ein breiteres Spektrum an Zukunftsfähigkeiten zu vermitteln, die die Grundlage für Professionalität bilden“. Damit meint er Dinge wie kritisches und kreatives Denken, Teamarbeit, die Fähigkeit zu lernen und lernen zu wollen. Er geht sogar so weit zu empfehlen, allzu branchenspezifische und granulare Themen auf akademischer Seite zu meiden, da die sowieso immer mehr im Unternehmenskontext gesehen werden müssten und eigentlich nur vor Ort gelernt werden könnten.

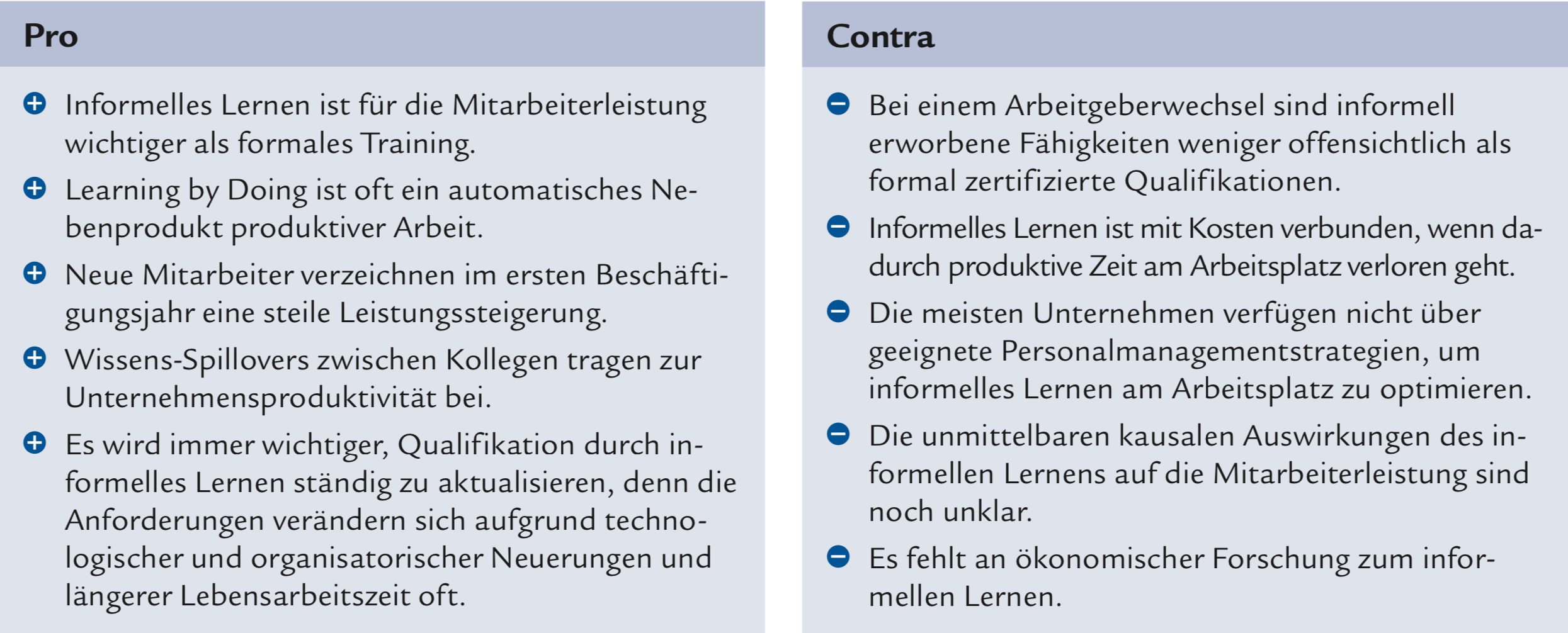

Informelles Lernen: Vor- und Nachteile

Natürlich ist auch Learning by Doing nicht das Nonplusultra moderner Lernstrukturen in der Arbeitswelt. Ein enormer Vorteil liegt aber in der Aktualität: Wenn sich Kollegen gegenseitig auf dem neuesten Stand halten und sich dazu regelmäßig austauschen, können neue Technologien, wie sie derzeit bei der digitalen Transformation kontinuierlich aufkommen, optimal vermittelt werden. Das kommt nicht nur jungen Berufstätigen zugute. In Anbetracht der immer längeren Lebensarbeitszeit profitieren davon auch ältere Beschäftigte.

Der auffälligste negative Punkt: Wie belegt man eine Qualifikation, die durch Learning on the job erreicht wurde? Dazu kommen Kosten- und Organisationsprobleme. Weitere Pros und Cons:

Die IZA-Studie, bereits aus 2015, zieht jedenfalls folgendes Fazit: Die Entwicklung einer Lernkultur am Arbeitsplatz sollte eine bedeutende Rolle in der Personalmanagementstrategie spielen. Sieht man sich die Lerntrends an, hat sich daran bis heute nichts geändert.