Die Angst vor Fehlern lässt agile Arbeitsmethoden scheitern

Agile Arbeitsmethoden als Alibi: Allzu häufig sind Führungskräfte nicht dazu bereit, sich selbst auf den Kulturwandel einzulassen, der Voraussetzung für echte Agilität ist. Dafür halten sie sich selbst und das eigene Unternehmen gerne für agiler, als dies tatsächlich der Fall ist.

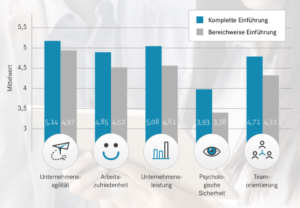

Immer mehr Unternehmen im deutschsprachigen Raum führen agile Arbeitsmethoden ein. Eine neue Studie des Instituts für Wirtschaftsinformatik der Universität St. Gallen und des Beratungshauses Campana & Schott unter 517 Führungskräften und Mitarbeiter*innen, die bereits agile Methoden einsetzen, zeichnet allerdings ein sehr differenziertes Bild. Die meisten Unternehmen scheinen noch in einer frühen Phase der digitalen Transformation zu stecken.

„Viele Unternehmen arbeiten zwar mit agilen Methoden wie Scrum und Kanban, haben die Agilität aber noch nicht in den Köpfen ihrer Mitarbeitenden und in ihrer Unternehmenskultur verankert“, schreiben die Autoren des Future Organization Reports. Im Fachjargon heißt dieser Zustand „doing agile“ – im Gegensatz zu „being agile“, der ein agil denkendes Unternehmen beschreibt. Es fehlt mitunter noch an einem unternehmensweiten Bewusstsein für die agile Transformation, das etwa durch eine gemeinsame Vision über die Marschrichtung des Unternehmens entsteht.

Management Disconnect

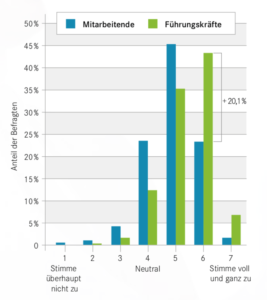

Die Studie stellt fest, dass Führungskräfte ihre Unternehmen oft als agiler wahrnehmen als die eigenen Mitarbeiter*innen. Im Durchschnitt attestiert mehr als ein Viertel der Befragten (27,5 Prozent) dem eigenen Unternehmen einen hohen bis sehr hohen Reifegrad an Agilität. Unter Führungskräften fällt dieser Wert aber um einiges höher aus (30,5 Prozent) als bei der Belegschaft (21,7 Prozent). Auch in der Selbsteinschätzung gibt es deutliche Unterschiede. Rund die Hälfte der Führungskräfte hält sich selbst für sehr agil, unter den Mitarbeitenden glauben das hingegen nur ein Viertel der Befragten von sich selbst.

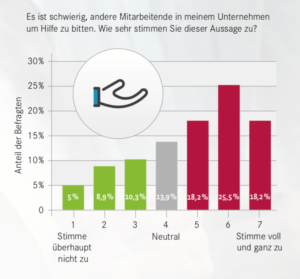

Die Grundvoraussetzungen für Agilität scheinen laut Studie in den Unternehmen sehr wohl vorhanden zu sein. So fühlen sich etwa 81 Prozent der Befragten für ihre aktuellen Aufgaben gut gerüstet und 75,4 Prozent sehen ein, dass sie neue Fähigkeiten aufbauen müssen. Mit der agilen Zusammenarbeit und der Bildung produktiver Teams ist es allerdings nicht weit her. Die Studie deckt ein eklatantes Defizit an gegenseitigem Vertrauen unter den Mitarbeiter*innen auf. Zum Beispiel bringt nicht mal jeder Fünfte genug Vertrauen gegenüber den Kollegen auf, sie um Hilfe zu bitten, ohne dabei Angst davor zu haben, dass ihm daraus ein Strick gedreht wird.

Fehlerkultur? Fehlanzeige!

Dafür fehlen schlicht die Voraussetzungen, die unabdingbare Bestandteile einer agilen Firmenkultur sind, zum Beispiel die offene Kommunikation. Etwa die Hälfte der Befragten gaben zu Protokoll, dass sie Probleme oder Schwierigkeiten intern kaum ansprechen können. Nur jeder Fünfte konnte bestätigen, dass Fehler im Unternehmen nicht gegen ihn persönlich verwendet werden. Und lediglich 30 Prozent fühlten sich sicher genug, auch einmal etwas zu riskieren.

Die Studie beweist einmal mehr die alte Binsenweisheit: Ein Unternehmen agil zu machen bedeutet nicht, agile Methoden so anzuwenden, als seien sie so etwas wie eine neue Software. Ebensowenig reicht es aus, wenn das Management Agilität den Mitarbeitern einfach verordnet oder an sie delegiert. Vielmehr muss es Agilität erstmal in den eigenen Kopf kriegen. „Hier sind Führungskräfte gefordert, eine Kultur vorzuleben, die Mitarbeitende motiviert, Dinge auszuprobieren und ein mögliches Scheitern früh zu erkennen“, mahnt die Studie. Erst dies würde zu ergebnisoffenen und effizienteren Innovationen führen, die typisch sind für eine agile Organisation.

Angst vor der Transparenz

Drei Erfolgsfaktoren nennt die Studie, die sich Firmenmanager zu Herzen nehmen sollten. Der erste besteht darin, ein unternehmensweites Bewusstsein für Veränderung zu schaffen. Letzteres kann aber nur durch Offenheit und Transparenz auf allen Ebenen entstehen und dazu muss die gemeinsame Vision jederzeit im Kontext der täglichen Arbeit erkennbar sein – für jeden. „Eine offene Darstellung, wer warum woran arbeitet, steigert die Motivation der Mitarbeitenden und ermöglicht eine bessere Priorisierung der Aufgaben“, so die die Autoren. Zugleich weisen sie darauf hin, dass Offenheit auch Ängste hervorruft. Die Studie bestätigt, „dass ein Teil der Befragten in der erhöhten Transparenz die Gefahr einer unerwünschten Kontrolle sieht.“

Der zweite Erfolgsfaktor besteht in der Fähigkeit zur Zusammenarbeit. Hier scheint es reichlich Nachholbedarf zu geben. So betont lediglich die Hälfte der Befragten, die gerne im Team arbeiten, die Notwendigkeit der Abstimmung mit anderen und nur jeder Dritte schätzt die Diskussion in der Gruppe oder greift gerne auf die Hilfe anderer zurück. Und das obwohl fast ein Drittel der Befragten (30,5 Prozent) angaben, dass sie die besten Arbeitsergebnisse im Team erzielen.

Ob flache Hierarchien eine stärkere Zusammenarbeit fördern, steht für die Autoren des Reports nicht wirklich fest. „Die Untersuchung zeigt, dass der Abbau von Hierarchiestufen nicht zwingend der erste Schritt für eine erfolgreiche agile Transformation ist – und sogar Risiken birgt“, so die Studie. Von größerer Bedeutung sei eher, dass die Zusammenarbeit, Kommunikation und Entscheidungsfindung auf Augenhöhe stattfinden, unabhängig von der jeweiligen hierarchischen Rolle.

Der dritte Erfolgsfaktor besteht in der Befähigung und Ermutigung der Mitarbeiter*innen, mit Veränderungen klarzukommen und diese für sich selbst gewinnbringend zu nutzen – im agilen Fachjargon heißt das „Empowerment“. Ein Drittel der Befragten sahen sich in diesem Sinne von ihren Vorgesetzten „empowert“, und davon bestätigten zwei Drittel, dass sie zur Eigeninitiative motiviert oder mehr Befugnisse erhalten hätten oder ihre Arbeit selbstbestimmt gestalten konnten.