Wie muss sich die Arbeitsweise von Industrieunternehmen verändern, um mit den Herausforderungen von Industrie 4.0 fertig zu werden? Transparenz und vernetzte Zusammenarbeit sind die Schlüssel dazu, glauben Experten.

Deutsche Industrieunternehmen sind in der Regel streng hierarchisch organisiert. Das hat über die Jahre eine ebenso strukturierte wie disziplinierte Arbeitsweise geprägt, auf die man weltweit neidvoll hinschaut. Allerdings steht nun die 4. industrielle Revolution vor der Tür – und wie es Revolutionen so an sich haben, sie stellen alles Bewährte in Frage.

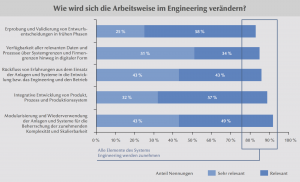

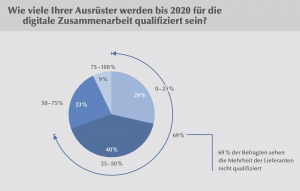

Glaubt man Experten, wird Industrie 4.0 die interne Funktionsweise von Unternehmen grundlegend verändern. So erwartet beispielsweise der Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA) in einer neueren Studie zum Thema Industrie 4.0, dass „die Anwendung des Internet der Dinge und Dienste im industriellen Prozess“ Veränderungen in allen Unternehmensbereichen nach sich ziehen wird, besonders aber die Arbeitsweise im Engineering. Die neue Arbeitsweise soll vor allem von den Attributen Transparenz und Vernetzung geprägt sein.

Industrie 4.0 als Aufgabe

Um diese Prognose nachvollziehen zu können, lohnt es es sich zu verstehen, was Industrie 4.0 für die Weiterentwicklung von Produkten bedeutet. Die Hauptanforderung besteht darin, „dumme“ Produkte intelligent zu machen und sie miteinander zu vernetzen. Eine Pumpe beispielsweise ist intelligent, wenn sie „weiß“, wie viel Volumen sie in einem bestimmten Zeitraum gepumpt hat, und das über eine Datenverbindung ihrem Betreiber mitteilen kann. Dazu muss sie mit Fähigkeiten der Datenerfassung, Datenverarbeitung und Vernetzung ausrüstet werden. Die dafür nötige Hardware (Sensoren, Prozessoren, Speicher, Netzwerkkomponenten) und auch die Basissoftware (Betriebssystem, Kommunikationssoftware) kommen meist von der Stange und sind deswegen gegenüber Konkurrenzprodukten kein differenzierender Faktor.

Die eigentliche Aufgabe der Unternehmen besteht darin, die Produkte so zu konfigurieren, dass sie zusammen mit einem neuen Geschäftsmodell ein funktionierendes Ganzes bilden. Im Fall der Pumpe könnte sich das Geschäftsmodell so verändern, dass aus dem reinen Produktverkauf eine Dienstleistung entsteht, die das Bereitstellen und den Betrieb der Pumpe vorsieht und der Kunde nur das monatlich gepumpte Volumen bezahlt. Das passiert durch die Software, die die Produkte selbst antreibt, und durch die dazugehörigen Service-Plattformen.

Software als definierender Faktor

Die Herausforderung aus Sicht des Engineering besteht allerdings darin, dass das Endprodukt, in unserem Fall das Geschäftsmodell mit den Komponenten intelligente Pumpen, Dienstleistungsplattform und der eigentlichen Dienstleistung, anfangs eher in Form einer Vision vorliegt, nicht als technisch im Detail spezifizierte Lösung. Das liegt daran, dass es anfangs noch viele Unbekannte gibt: Wie gut und wie schnell lässt sich die Vision realisieren, welche einschränkende Faktoren gibt es, wie groß ist der Entwicklungsaufwand wirklich, welche Komponenten fehlen aus der ursprünglichen Produktplanung, wie reagieren die Kunden auf das Angebot, etc.. All das muss erst durch eine Reihe von Iterationen im Entwicklungsprozess ermittelt werden. Auch hier ist die Software meist jene Komponente, die diese Iterationen möglich macht und, sobald Version 1.0 steht, die Weiterentwicklung vorantreibt.

Sobald Software in den Mittelpunkt der Weiterentwicklung von Produkten gerückt wird, verändert sich meist die interne Funktionsweise von Unternehmen nachhaltig, weil die Arbeitsweise bei der Softwareentwicklung grundsätzlich anders ist. Die Erfahrung zeigt, dass Softwareentwickler die besten Resultate liefern, wenn sie agile Arbeitsmethoden verwenden und nicht streng hierarchisch organisiert sind, sondern in kleineren Gruppen vernetzt zusammenarbeiten. Die Erfahrung zeigt auch, dass diese Art der Zusammenarbeit abfärbt: Nach einiger Zeit wird sie von Projektgruppen verschiedener Abteilungen aus immer mehr Sparten im Unternehmen übernommen.

Der Weg dahin ist allerdings meistens steinig, denn er bedeutet nicht einfach nur die Aneignung einer neuen Arbeitsmethodik, sondern auch eine Änderung der Grundhaltung in Sachen Zusammenarbeit und Projektabwicklung, bei Mitarbeitern und Management gleichermaßen.

Transparenz als Voraussetzung

Im Mittelpunkt der neuen Arbeitsmethoden steht vor allem die Transparenz. Holger Lörz, CEO des Software-Anbieters Actano, berät seit gut 15 Jahren Großunternehmen in Sachen Projektmanagement und wendet dabei die Methode des Critical Chain Project Management an (siehe Artikel „CCPM: Eine Projektmanagement-Methode für Fortgeschrittene„). Basisprinzipien dieses Verfahrens sind die Offenheit mit projektrelevanten Informationen und der absolut ehrliche Umgang mit Zeitplänen. Wenn Teams dazu aufgefordert werden, eine Aufwandsabschätzung für die Durchführung einer Aufgabe abzugeben, müssen sie definieren, wieviel der veranschlagten Zeit sich auf die tatsächliche Arbeitszeit bezieht und wieviel als zusätzlicher Puffer vorgesehen ist.

Diese Art von Transparenz ist für viele zunächst ein Kulturschock, vor allem aber für Führungskräfte. „Meiner Erfahrung nach verstehen die Mitarbeiter das Prinzip sofort. Diejenigen, die sich damit schwer tun, sind die Führungskräfte“ erklärt Lörz. „Nach dem traditionellen hierarchischen Modell haben Zeitpläne den Charakter einer Vereinbarung zwischen Führungskraft und dem Mitarbeiter. Wird ein Zeitplan nicht eingehalten, kann die Führungskraft jemanden zur Verantwortung ziehen.“ Im CCPM-Verfahren ist das allerdings nicht mehr möglich, weil davon ausgegangen wird, dass eine Verzögerung einfach nur ein Parameter ist, der im Projektmanagement eine bestimmte Rolle spielt – mehr nicht.

„Die Anforderung der Führungskraft an das Team oder den einzelnen Mitarbeiter besteht dann darin, rechtzeitig zu melden, wenn sich Verspätungen anbahnen, damit reagiert werden kann“, sagt Lörz. „Wenn die Führungskraft eine Schätzung aber nicht mehr in eine Vereinbarung verwandeln kann, verliert sie eine Möglichkeit der Beurteilung und ersetzt sie mit dem Vertrauen, dass der Mitarbeiter sich Mühe gibt, seinen Job so gut wie möglich zu machen.“ Das allerdings werde von Führungskräften oft als Kontrollverlust empfunden. Laut Lörz besteht die Lösung für Führungskräfte darin, ein positiveres Menschenbild für die eigenen Mitarbeiter zu entwickeln und sie wie gleichberechtigte erwachsene Menschen zu behandeln.

„Transparenz bedeutet ‚Wer macht was mit wem und bis wann‘. Bei der alten Arbeitsweise geht es um Kontrolle, bei der neuen geht um die Reihenfolge der Abarbeitung und um die Frage, wie man Ressourcen optimal einsetzen kann“, sagt Lörz. Und das sei genau die Art von Zusammenarbeit, die man für Industrie 4.0-Projekte brauche. „Bei Industrie 4.0 geht es vor allem darum, Komplexität managen zu können und Schnittstellen zu schaffen, um eine andere Art der Zusammenarbeit zu ermöglichen. Komplexität kann man aber nicht über Verträge beherrschen.“

Das sei besonders dann wahr, wenn man nicht wirklich weiß, wie das Endprodukt aussehen soll. „Wenn ich auf unbestimmte Ziele hin arbeite, habe ich umso mehr mit Zeitfenstern, mit Übergaben, mit Zusammenarbeitsthemen und immer mehr mit dezentralen Strukturen zu tun. Das heißt oft, dass das Software-Modul, das ich brauche, womöglich schon jemand entwickelt hat, ich muss nur wissen wer das war und wo es ist. Das geht nur über Transparenz.“

Offenheit braucht einen Kulturwandel

Die vernetzte Zusammenarbeit zwischen unterschiedlichen Teams setzt außerdem die Bereitschaft zum freien Informationsaustausch voraus – was wiederum bedeutet, Fachwissen zu teilen. Auch dieser Prozess ist nicht ohne Hürden, weil die Mitarbeiter sich erst vergewissern müssen, dass das Preisgeben von Informationen keinen Kontrollverlust bedeutet oder dass sie sich damit überflüssig machen.

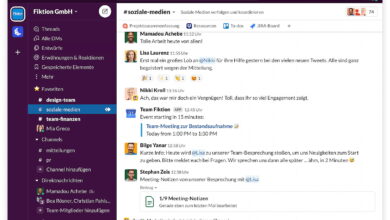

„Aus der Einstellung heraus, dass Wissen Macht ist, schafft man das mit Sicherheit nicht“, sagt Robert Gögele, Geschäftsführer des IT-Dienstleisters Avanade, einer Tochter von Accenture und Microsoft. Oft halte das Management die Einführung einer Plattform zur elektronischen Zusammenarbeit, wie z.B. ein Projektmanagement-System oder Office 365, für eine gute Idee, sie wird installiert, es gibt eine Ankündigung – und das war’s. Das allein sei aber nicht genug.

„Wenn man ein solches System nur als technische Maßnahme versteht, bekommt man wenig Ergebnisse“, sagt Gögele. „Die Leute sind sowieso schon ausgelastet und wenn man ihnen noch zwei zusätzliche Arbeitsplattformen an die Hand gibt, fragen sie sich, warum sie jetzt das auch noch tun sollen. Damit ändert sich nichts an der Arbeitsweise oder an der Arbeitskultur, weil es weder ein richtiges Training für die neuen Arbeitsmethoden noch ein Anreizsystem dazu gibt.“

Um lange etablierte Arbeitsweisen zu ändern, braucht es einerseits einen Kulturwandel, andererseits die passenden Anreize. „Wir haben bis jetzt keine einzige Einführung von Office 365 begleitet, ohne gleichzeitig ein Change-Programm durchzuführen“, sagt Gögele. Würde man es auslassen, so würde beispielsweise niemand die darin enthaltenen Kommunikationsmöglichkeiten von Skype Business oder die Team-Funktionen nutzen.

Auch die Anreize, die neuen Plattformen zu nutzen, müssten laut Gögele fassbar sein. „Man muss hierfür ein Incentive-System hinterlegen, damit die Leute auch einen persönlichen Vorteil für sich sehen.“ Motiviert würden die Mitarbeiter durch ein Belohnungssystem, das ihnen Anerkennung schenkt, wenn sie anderen helfen – und letztere drückt sich auch in Euro und Cent aus. „Auf diese Weise wird es mit der Zeit selbstverständlich, dass Mitarbeiter aufmerksam sind und sehen, wenn jemand ihre Hilfe braucht, und irgendwann gehört es zur Firmenkultur.“